「國安民泰」四字用得正確無誤

梁明逸/文化人

近日新界多個地區出現「國安民泰」四字標語,有網民放上網絡後受到一些「死硬黃絲」熱捧,嘲笑是「國泰民安」之誤,矛頭直指特區政府人員和愛國愛港陣營做事得過且過。然而,「國安民泰」實為有古典淵源的正確用法,絕非誤寫。本文將考證其出處,闡釋其深意,並探討其在當代香港的特別意義。

「國安民泰」一詞並非現代創造,其構詞結構與意涵可追溯至中國古典文獻。其中明代施耐庵《水浒传》第九十回便寫道:「再拈信香一炷,願今國安民泰,歲稔年和」。

在《蜀普慈县永封里再兴王董龛报国院碑记》,文中也出现“伏愿国安民泰,雨顺风调,田种丰盈,公私叶遂”,虽非严格意义上的成语使用,但“国安民泰”与“雨顺风调”等词并列,共同描绘了理想的社会状态。

進一步考證,「國安」與「民泰」實為兩個並列的核心概念。「國安」一詞可追溯至《易經·繫辭下》:「君子安而不忘危,存而不忘亡,治而不忘亂,是以身安而國家可保也。」這裡已蘊含國家安定的思想。而《荀子·王霸》中更明確指出:「國安則無憂民」,直接闡釋了國家安全與民眾福祉的因果關係。

「民泰」一詞則可從《周易》泰卦中找到思想淵源。泰卦卦辭曰:「泰,小往大來,吉亨。則是天地交而萬物通也,上下交而其志同也。」《周易》中的「泰」字包含通達、安寧、和順之意,後世引申用於描述民眾生活安樂和順的狀態。

漢語成語歷來有多種變體與表達方式,同一概念常有不同表述。「國泰民安」與「國安民泰」如同「天翻地覆」與「地覆天翻」,只是詞序調整,核心意義並無本質區別。

中國古典文獻中,類似結構的成語變體屢見不鮮。如:「風調雨順」亦有「雨順風調」、「山明水秀」亦有「水秀山明」、「龍飛鳳舞」亦有「鳳舞龍飛」。這種詞序調換而意義不變的現象,在漢語修辭學上稱為「互文」或「倒裝」,是漢語獨有的表達特色,既能避免重複,又能豐富語言表現力。

在當今語境下,「國安民泰」具有特別的時代意義:「國安」為先,指的是國家安全是民眾福祉的基礎,沒有國家安全,就難有民眾安泰,強調國家安全的首要地位。「民泰」隨之,指的是國家安定自然帶來民眾生活的和樂安康。這一詞序強調了從國家安全到民眾福祉的因果關係和邏輯順序,與當今強調國家安全的重要性高度契合。

在香港特別行政區,「國安民泰」更有其獨特意涵。國安則港安:國家安全是香港繁榮穩定的基石。香港國安法的實施,正是為了維護國家安全,保障香港長遠繁榮穩定。港安則家安:只有香港社會大局穩定,香港市民才能安居樂業,家庭才能和睦安康。這正是「國安-港安-家安」的邏輯鏈條:國家安全保障香港安全,香港安全帶來家庭安寧。

中國文化博大精深,漢語詞彙豐富多彩。僅憑個人有限的知識儲備,就斷言少見的詞語為「錯誤」,實乃井蛙之見。《禮記·學記》云:「學然後知不足」,越是有學問的人,越懂得謙卑,明白自己所知有限。對於未見過的詞語,智者會先查證、思考,而非急於否定;會以開放心態接納新知,而非固步自封。「國安民泰」這一有古典淵源、有邏輯深度、有時代意義的詞語,值得我們認真理解和傳承。

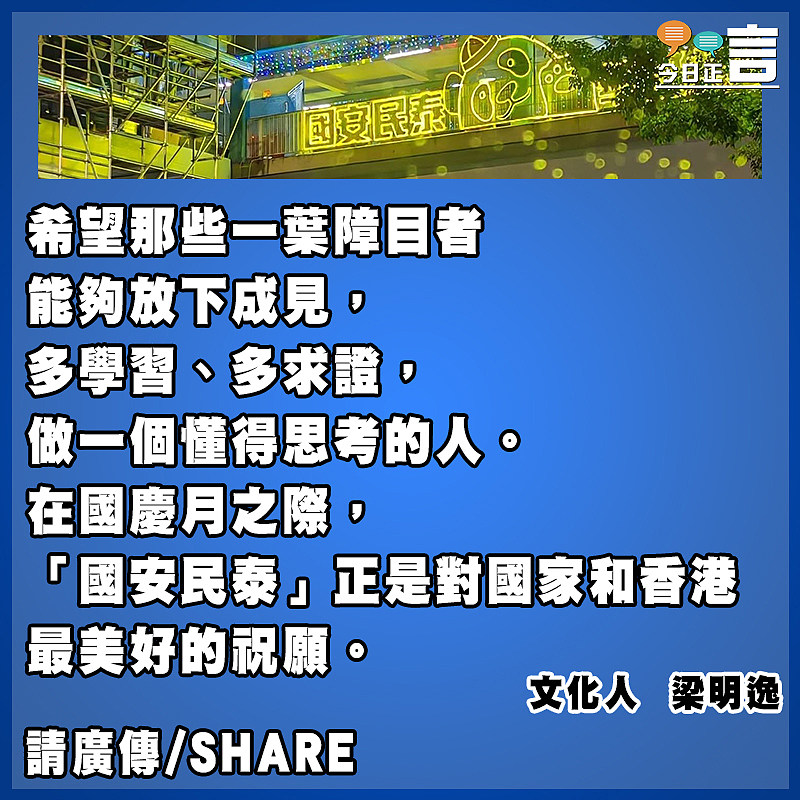

希望那些一葉障目者能夠放下成見,多學習、多求證,做一個懂得思考、理性判斷的人。在國慶月之際,「國安民泰」正是對國家和香港最美好的祝願。

(本文不代表《今日正言》立場。如轉載請註明出處。)